「日本の音楽をもっと海外へ。」―日本クラウン・デジタル部長が語る、音楽業界の今と未来

日本クラウン株式会社

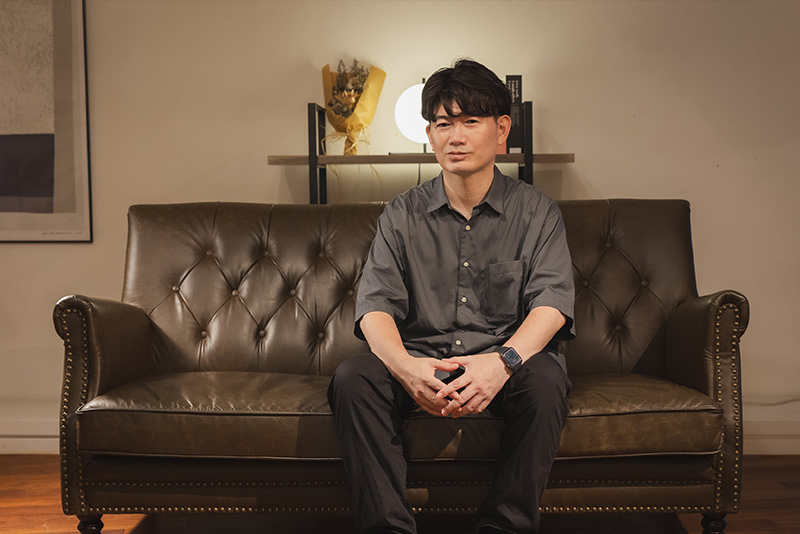

マーケティング本部 クロスメディア部 部長

高松 京介

音楽業界で輝く方にスポットライトを当て、

彼らの仕事や想いを通して音楽業界の今と未来を伝える企画、3rd Lounge。

第15回は、日本クラウン株式会社の高松京介氏が登場。

同社に入社することになった経緯や音楽ルーツ、自身の業務の中で印象に残っていることや、今・未来の音楽業界について思うことなど、音楽を軸に様々なことを語ってもらった。

Chapter.1

音楽ルーツと現在の仕事に就いたきっかけ

──高松さんの音楽のルーツをお聞かせください。

親がヤマハの先生だったので、小さい頃からエレクトーンを習っていました。物心がついた時から近くに楽器がある状態だったので、自然に弾いていましたね。それからずっとエレクトーンを続けて、音大に入りました。

──エレクトーンでどういう音楽を弾かれていたのですか?

当時はフュージョンが流行っていてT-SQUAREとかを弾いていたんですけど、大学に入ってからはオリジナルの曲とかも多少作るようになりました。

──ご自身で弾く音楽と、聴く音楽はまた違いましたか?

インストの曲が多かったですね。ダブ、テクノ、ミニマルなんかも好きでした。

流行っている音楽も聴いていましたよ。当時、オリコン・ウィークリーを毎週買っていて、ランキングを見ながらCDを買っていたんです。

──そうでしたか。子供の頃から音楽に触れてきたので、音楽業界に進まれるのは自然な流れなのかなと思いますが、もともとはアーティストを目指されていたんですか?

僕が行った学科は、自分で曲を作って編曲をして、自分で演奏するという学科だったこともあり、大学に入った頃は、漠然と音楽の仕事ができたらぐらいな感じで、まだ具体的には何も考えていませんでした。

電子楽器の学科に行っていたんですが、当時新しい学科だったので、大学のヒエラルキーで言うと、たとえば声楽科とかピアノ科とかに比べるとすごく低かったんです。使えるホールにも制限があって、大きなホールで発表する場がない。それで何かを発表する場を作りたいなと思って、大学の中でダンスをやってる人、ゴスペルをやっている人など、表現の場を求めている人達に声をかけて、今でいうフェスみたいなことを企画したんですよ。そうしたら2日間で2,000人くらいお客さんが来てくれて。出てくれた出演者も、お客さんもすごい楽しかったって言ってくれるのを見て、裏方でこういったイベントを作っていくことも楽しいなって実感できたんです。そこから、裏方の方へシフトチェンジしたという感じです。

──今の原点となる出来事だったんですね。

そうですね。もともとはアーティストとして表に立つのかなと思っていたところから、立てるほどの技術も備わっていなかったんですけど(笑)、裏方を経験したことで、自分が弾かずとも音楽の良さを伝えられるんだなと。そういう仕事ってすごく楽しそうだなと思いました。

──では大学を卒業されてから、どういう道を辿って来られたのですか?

それが、けっこうアウトローな感じでして(笑)。大学を卒業した後に、もう一つ大学に行きました。そこを2年で中退して、その後2、3年ぐらいフリーターをして。気がついたら25歳ぐらいになっていて、これはもう働かないとさすがにまずいなって(笑)。それで、今はもうないんですけど、インディーズのレコード会社に潜り込んで、社会人としてのキャリアが始まりました。

──インディーズのレコード会社に入られてからは、どういうお仕事をされていたのですか?

レコード会社兼事務所、みたいなところに約3年いたんですが、音大の時の後輩がやっていたニューヨークサルサのバンドをタイミングよく一緒にやることになって、マネージメント兼ディレクター兼アーティスト担当みたいな感じで仕事をしていました。リリースの計画を立てたり、スタジオに入ってヴォーカルセレクトもするし、マスタリングにも立ち会うし、プロモーションやイベントを決めたり、CDショップの人とショップでの展開の話をしたりとか、小さい組織だからこそ全部一人でやらなきゃいけないっていう感じでしたね。

自分が声をかけたアーティストだから、いつも一緒にいて、ディレクターでありマネージャーでありプロモーターであるっていう、ある意味そのバンドの人生を抱えるわけです。だから、そこにいた3年間は悩んでいる暇もなく、とにかく売らなきゃいけないって思っていました。その後、30歳の時に、日本クラウン株式会社に入社しました。

──入社された当初はどういうお仕事をされていますか?

基本的にはJ-POPのプロモーション部にずっといました。入社した当初は、デジタルプロモーション担当としてWeb媒体にニュースを出したりするところから始まり、途中からアーティスト担当も兼任するようになりました。13、14年ぐらいプロモーション畑でやってきまして、レコチョクさんをはじめとする音楽配信とは近いところにずっといました。

Chapter.2

現在の仕事と音楽業界で働く上で大事にしていること

──プロモーションのやり方も時代とともに変化してきていると思いますが、手応えを感じたこと、印象に残っていることはありますか?

宣伝担当はやはり、担当アーティストを持った辺りから面白くなってくるんですよね。自分でプランニングできるので。吉澤嘉代子というシンガーソングライターを、デビューのタイミングから数年担当したんですけど、まだファンの少ないところから始まって、「残ってる」という名曲ができた時が印象に残っています。リリースした時はそこまで大きな動きはなかったんですが、テレビ朝日『関ジャム 完全燃SHOW 』の「2017年ベストソング特集」で、いしわたり淳治さんと蔦谷好位置さんが、それぞれのランキングの中で紹介してくれて。それからちょっとザワザワし始めたんですよ。その後『関ジャム』や『SONGS』などの歌番組に呼んでいただいたりして、宣伝担当としてやってきたことが実になった、0が1になった出来事でした。

──そして現在はデジタルの部署にいらっしゃるのですよね。

そうです。2年前にクロスメディア部という、いわゆるデジタルの部署に異動になりました。2021年の秋に異動して、その翌年2022年は北島三郎が芸道60周年イヤーだったんですよ。北島三郎はサブスクを解禁していなかったし、配信も全部は出来ていなくて、それをどこかで出さなきゃいけないということは、ここ数年のうちの一つのテーマとしてあったんですが、うちの希望だけじゃできないじゃないですか。そういうことを異動した矢先に話がありまして(笑)。え?あともう3カ月で2022年ですよね?みたいな状況の中で、指揮を取らなきゃいけないことになったんです。そこから“御大の名曲を孫に伝えよう”という企画書を作って、事務所さんに話をしに行って、社内をまとめて…。とりあえずやっていいよ、ってなってから、どの曲を配信出来るのかの調整や、ジャケ写をはじめとした素材を集めたりして、たくさんの方の協力を得て747曲解禁したんです。演歌は年末年始に盛り上がるので、2022年の元旦、60周年イヤーの初日にやろうと決めて、無事に解禁することができた。業界の方も含めてびっくりされたようなところもあったでしょうし、配信解禁後は、数字面でも貢献できているので、直近で手応えを感じたことですね。

そこから“御大の名曲を孫に伝えよう”という企画書を作って、事務所さんに話をしに行って、社内をまとめて…。とりあえずやっていいよ、ってなってから、どの曲を配信出来るのかの調整や、ジャケ写をはじめとした素材を集めたりして、たくさんの方の協力を得て747曲解禁したんです。演歌は年末年始に盛り上がるので、2022年の元旦、60周年イヤーの初日にやろうと決めて、無事に解禁することができた。業界の方も含めてびっくりされたようなところもあったでしょうし、配信解禁後は、数字面でも貢献できているので、直近で手応えを感じたことですね。

──北島三郎さんほどのキャリアをお持ちの方の楽曲配信一挙解禁というのは、内外に衝撃を与えたと思いますが、配信をしてみて発見したことはありましたか?

リスナーさん・ユーザーさんの反応で言うと、演歌のリアルなファン層というのはだいたい70代以上なんですよ。僕も配信でどういう人が聴いてくれるのかなと興味を持っていたんですけど、データを見てみると20代、30代ぐらいの方も聴いてくれていることが分かったんですね。かつ、デビューからの重要な曲は全て解禁したんですが、北島三郎の初期の頃の曲って、演歌だけじゃないんですよ。すごく斬新なアプローチの楽曲がたくさんあって、そこに着目した一般の方が“北島三郎のレアグルーヴ”のようなプレイリストを作ってくれて、数字が動いたりしまして。今まで思っていたファン層とは違うところに届けられたなと思いますし、印象的でしたね。あと、海外からもけっこう聴かれているなということも実感できました。

──それは面白い展開ですね。現在のお仕事の中での課題というとどんなことですか??

デジタル部署の責任者なので、デジタルで売上を立てることがミッションです。基本的にはサブスク、広告、ダウンロードですね。ダウンロードはシュリンクしているので、サブスクを頑張る方向で考えたときに、例えばダウンロードやCD等のフィジカルだと、メーカーが価格をある程度決められるわけじゃないですか。売った分だけ売上になる。ですが、サブスクになると収益は各社のシェアに応じて割り振られ、こちらでは価格を決められない。なので、会員数がどこかで頭打ちになった時に、あまりみんなハッピーにならない。そういうことが想像されるので、サブスクのビジネスモデルが新しい形になっていったらいいなということは思います。

──“新しい形のビジネスモデル”というのは、たとえばどういうようなものでしょうか?

個人的には、サブスクと課金モデルが共存する状態にならないかなって思っています。今だと月にいくらか支払って聴き放題になりますが、例えばその中でも追加で課金するとダウンロードができるとか、課金したら聴ける曲があるとか。もしくはサブスクだとコメントが入ったライナートークプレイリストをよく作るので、そういった特別なコンテンツを課金したら聴けるとか、サブスク+課金みたいなモデルができたら、何か糸口になったりしないかなと個人的には思います。推しに課金したいユーザーも一定数いると思いますし。

個人的には、サブスクと課金モデルが共存する状態にならないかなって思っています。今だと月にいくらか支払って聴き放題になりますが、例えばその中でも追加で課金するとダウンロードができるとか、課金したら聴ける曲があるとか。もしくはサブスクだとコメントが入ったライナートークプレイリストをよく作るので、そういった特別なコンテンツを課金したら聴けるとか、サブスク+課金みたいなモデルができたら、何か糸口になったりしないかなと個人的には思います。推しに課金したいユーザーも一定数いると思いますし。

──多様な音楽の届け方や考え方がある中で、アーティストの音楽を届けるという点において、意識されていることはどんなことですか?

僕がデジタルの部署に来てからはコロナ禍もあり、よりお客さんの顔が見えづらくなっていると感じています。アナリティクスで、どういう属性の人が聴いてくれているといったことがデータ上では見られますが、それで安心しちゃいけないと思っていて。そんな中でも、実際にどういうお客さんが聴いてくれていて、そのお客さんがどういうリアクションをしているのか。喜んでくれているのか、そうじゃないのかっていうことを想像する、分析をする。デジタルがどんどん主になっていくからこそ、お客さんの顔を想像しながらやっていかないといけないのかなと思いますね。

──どんどんデジタル化が進んでいく中で、アーティスト側もユーザー側もみんな同じように進んでいればいいですけど、そうじゃない場合もあると思いますので、高松さんのような発信する側は、その架け橋になっていかないといけないわけですよね。

まさにそうです。だんだん理解は進んできているとは思いますけれど、日本クラウンの場合だと演歌や歌謡曲のアーティストサイドには、丁寧に説明しないとなかなか理解してもらえなかったりするところもありますので、デジタルの新しいサービスだったり、アプリやサイトが出来た時には、まず自分たちが率先して触ってみます。自分たちが実際に触ってみないと語れないところがありますから。新しいデジタルのサービスを視覚的に理解してもらえるように、興味を持ってもらえるように心がけています。そういった啓蒙活動みたいなことは僕たちの大事な仕事の一つだと思っています。

──2022年4月からレコチョクの「murket」で『クラウン ミュージック ストア』を開設されましたが、開設に至った経緯や、導入の決め手となったポイントをお聞かせください。

ちょうどコロナ禍で、フィジカルの売上が下がってしまったので、デジタル部門を伸ばしていきたいというオーダーがあり、いくつか案を出している中で、「murket」のお話を受けて、面白いなと思いました。デジタルの中でも自社のショップが持てるというのは、商品構成する部分では自由度が高く収益の部分でも改善できる可能性があるので、どちらかというと何か案件があって始めるというよりは、まずはショップを開設する方に旗を振っちゃったんです。だけど、何か案件がないと始まらないので、一発目はアイドルグループのBiSで販売してみました。その時はメンバーが4人だったんですけど、各メンバーのヴォーカルバージョンを入れたパターンを作ってみたら、反響があったので、これはいけるんじゃないかという手応えを感じて、社内的にも話題に上がりました。11月には、弊社初めてのNFT商品にもチャレンジしますよ。

──その次は純烈でも施策をされましたね。

純烈では購入者の名前を呼ぶ特典など、ファン密着型の企画を実施しました。有難いことにすごく反響がありまして、想定していた以上の数字が出てきたんです。お客さんの名前を呼ぶ企画はまだCDの企画でもやっていなかったんですね。こういったデジタルでの購入をすることが初めてのお客さんも多かったので、買い方のレクチャーを発信したりして、アーティストとお客さんと一緒に新しい体験を作っていったという感じでしたね。

他にも、さらば青春の光の森田哲矢さんが学生時代の同級生がやっていたアマチュアバンド・チュロスを森田さんの歌声でカセットテープとダウンロード音源を販売するといったこともやったのですが、これはうちのJ-POPの制作本部の中にさらばさんのファンがいまして、問い合わせをしたんですよ(笑)。そのスタッフの熱意が届いて商品化に至りました。最初はカセットテープを売ることが主軸だったんですが、それだとなかなか聴けない人もいるんじゃないかということから、ダウンロードの音源をセットにした企画にしよう、ということになったんです。

他にも、さらば青春の光の森田哲矢さんが学生時代の同級生がやっていたアマチュアバンド・チュロスを森田さんの歌声でカセットテープとダウンロード音源を販売するといったこともやったのですが、これはうちのJ-POPの制作本部の中にさらばさんのファンがいまして、問い合わせをしたんですよ(笑)。そのスタッフの熱意が届いて商品化に至りました。最初はカセットテープを売ることが主軸だったんですが、それだとなかなか聴けない人もいるんじゃないかということから、ダウンロードの音源をセットにした企画にしよう、ということになったんです。

──「murket」をはじめとする、アーティスト×直販ストア×販売方法の組み合わせには、どんな魅力や、これからの可能性を感じていますか?

おそらく「murket」で出来ることのすべてをまだ使えていないと思うんですけど、やはり商品の構成や、価格をレーベルの方で設定出来るということも含めて、自由度がすごく高いと思うんですよ。ダウンロードもあったり、特典が付けられたりと、商品の幅としていろんなことが考えられるので、可能性はまだまだあるのかなと思います。もっと使いこなしたいなと思っています。

Chapter.3

自身が目指すことと、将来的な音楽業界の変化

──大御所の演歌歌手の方から若手の方、クジラ夜の街といった注目度の高い若手バンドまで、幅広いアーティストが所属されていますが、今の日本クラウンが目指しているのはどういうレーベル像でしょうか?

弊社はアーティストの幅が広いレーベルだと思っていて、演歌・歌謡曲、J-POPの他にもフォークのレーベルもあるんですけど、社内のいろんな部門の人が全員顔と名前が一致するくらいの規模の中で関われているので、全員野球ができているのも良いところの一つかなと思っています。演歌・歌謡曲の比重の高いレーベルですけど、デジタルでも結果が出せるようにしたいなと思っています。

鳥羽一郎の次男で木村徹二という演歌歌手が去年の11月にデビューをしたんですが、今YouTubeで再生回数がオーガニックで115万回再生を超えてまして、デジタルでも結果が出始めています。

──音楽業界でもweb3としてNFTやメタバース、DAOなどを取り入れているアーティストも増え、デジタル化が進んでいる印象があります。これからの音楽業界はどう変化していくと思いますか?

今はまだサブスクリプションが伸びているので、業界全体の売上としては伸びているんですけど、日本国内でいうとだんだん人口も減ってきて、新しいお客さんを作って売上を上げていくということが厳しくなっていく。レーベルの使命としては、アーティストが長く活躍できるような環境を整えていく必要がある。だからこそ、海外を意識していかざるを得ないだろうなと思っています。弊社のように演歌の比率が高いメーカーでも、そういうことを意識せざるを得ない状況になっていて、サブスクによって一気に海外にアプローチできる環境が整ってきているので、今後はより海外戦略を業界全体で立てていき、日本の音楽を海外で聴いてもらうことで売上を立てることを目指していくような流れになっていくと思います。

──最後に、音楽業界を一緒に盛り上げていく同志のみなさんにメッセージをお願いします。

企業としてはライバルではありますが、業界でいうといろんな情報交換をしながら一緒に盛り上げていけるようなところもありますので、日本の音楽が外に出られるような環境を業界全体で作っていけるように、弊社も積極的にそういうところに参画したいと思っていますので、ぜひ業界のみなさんと手を取り合って、日本の音楽がグローバルでより盛り上がっていけるように、一緒に頑張れたら嬉しいなと思っています。

企業としてはライバルではありますが、業界でいうといろんな情報交換をしながら一緒に盛り上げていけるようなところもありますので、日本の音楽が外に出られるような環境を業界全体で作っていけるように、弊社も積極的にそういうところに参画したいと思っていますので、ぜひ業界のみなさんと手を取り合って、日本の音楽がグローバルでより盛り上がっていけるように、一緒に頑張れたら嬉しいなと思っています。

-

高松 京介

日本クラウン株式会社 マーケティング本部 クロスメディア部 部長

J-POPのプロモーション部を経て、クロスメディア部にて部長を務める。北島三郎サブスク解禁他、デジタルマーケティングを中心に手掛ける。